senzAmare non c’è Spazio

Righe d’Architettura come fossero Scatti fotografici. “Le architetture stagionali, cambiano con il tempo e trattengono i ricordi, sono vivaci e rumorose quando splende il sole, silenziose e custodi di poesia durante l’inverno” (s.c.) “Il mare mi sembrava una concrezione, la capacità di costruire una forma geometrica e misteriosa, fatta di ogni ricordo e attesa. Forse proprio un verso liceale di Alceo mi aveva condotto all’architettura. – O conchiglia marina/figlia della pietra e del mare biancheggiante/ tu meravigli la mente dei fanciulli. – La citazione è circa questa e contiene i problemi della forma, della materia, della fantasia, cioè della meraviglia. Ho sempre pensato che ridurre l’origine dei materiali a qualche senso positivista costituisse un’alterazione sia della materia che della forma. […] Le cabine erano un’architettura perfetta, ma anche si allineavano lungo la sabbia e strade bianche in mattine senza tempo e sempre eguali. Posso ammettere che esse rappresentano qui un aspetto particolare della forma e della felicità: la giovinezza. Ma questa questione non è essenziale anche se è legata agli amori e alle stagioni marine”. Aldo Rossi, 1999, “Autobiografia Scientifica”, Pratiche Editrice, Milano, pagg. 34-35. “Le cabine possiedono rigidamente quattro pareti e un timpano; vi è nel timpano qualcosa che non è soltanto funzionale, come allo stesso modo esso presuppone una bandiera e presuppone il colore. Il colore a strisce è una parte integrante, riconoscibile, forse la parte piu’ dichiaratamente architettonica. Essa soprattutto ci rende coscienti che all’interno vi deve essere una vicenda e che in qualche modo alla vicenda seguirà lo spettacolo. Come quindi separare la cabina da un altro suo senso: il teatro? Da questi disegni nasceva il teatrino scientifico del 1979 e proprio la sua funzione mi spingeva a chiamarlo scientifico”. Aldo Rossi, 1999, “Autobiografia Scientifica”, Pratiche Editrice, Milano, pag. 58. “Perchè nell’edificio tutto è previsto ed è questa previsione che permette la libertà; è come un appuntamento, un viaggio d’amore, una vacanza e tutto ciò che è previsto perchè possa accadere”. […] Aldo Rossi, 1999, “Autobiografia Scientifica”, Pratiche Editrice, Milano, pag. 82. “Ora mi sembra di capire meglio i progetti compiuti o di compierli meglio quando le loro motivazioni si allontanano. Nell’attaccamento all’immagine mi sembra spesso che la vita di quest’immagine, o di una cosa, o di una situazione o di una persona è come una condizione di disturbo per esprimerla. Cioè tutto questo è rappresentabile quando, usero’ questo termine che puo’ prestarsi a molte confusioni, il desiderio è morto. Cosi’ quasi paradossalmente la forma, il progetto, una relazione, l’amore stesso si stacca da noi ed è rappresentabile quando perde il desiderio. Non so quanto questo sia allegro o malinconico ma è certo che il desiderio è qualcosa che sta prima o che vive in senso generale solo del presente; non puo’ coesistere con nessuna tecnica o con nessun rito”. Aldo Rossi, 1999, “Autobiografia Scientifica”, Pratiche Editrice, Milano, pag. 83. “Per questo ogni presa di coscienza delle cose si confondeva con il gusto di poterle abbandonare, di una sorta di libertà che sta nell’esperienza, come un passaggio obbligato perchè le cose avessero la loro misura”. Aldo Rossi, 1999, “Autobiografia Scientifica”, Pratiche Editrice, Milano, pag.113 . “Il segno delle persone, delle cose senza significato e che affermano di non cambiare; questa mutazione avviene in effetti ma è sempre terribilmente inutile. I cambiamenti sono interni allo stesso destino delle cose poichè nell’evoluzione vi è una regolare fissità. Sono forse questi i materiali delle cose e dei corpi e quindi dell’architettura. L’unica superiorità della cosa costruita e del paesaggio è questo permanere oltre le persone.[…] Un progetto è una vocazione o un amore, nei due casi è una costruzione; potete arrestarvi di fronte alla vocazione o amore ma rimane sempre questa cosa irrisolta[…]” Aldo Rossi, 1999, “Autobiografia Scientifica”, Pratiche Editrice, Milano, pag. 76. “Per questo ogni presa di coscienza delle cose si confondeva con il gusto di poterle abbandonare, di una sorta di libertà che sta nell’esperienza, come un passaggio obbligato perchè le cose avessero la loro misura”. Aldo Rossi, 1999, “Autobiografia Scientifica”, Pratiche Editrice, Milano, pag. 113. ” Di ogni progetto potremmo dire come di un amore incompiuto: adesso sarebbe piu’ bello”. “Amo l’inizio e la fine delle cose: ma forse soprattutto le cose che si spezzano e si ricompongono” . Aldo Rossi, 1999, “Autobiografia Scientifica”, Pratiche Editrice, Milano, pag. 117

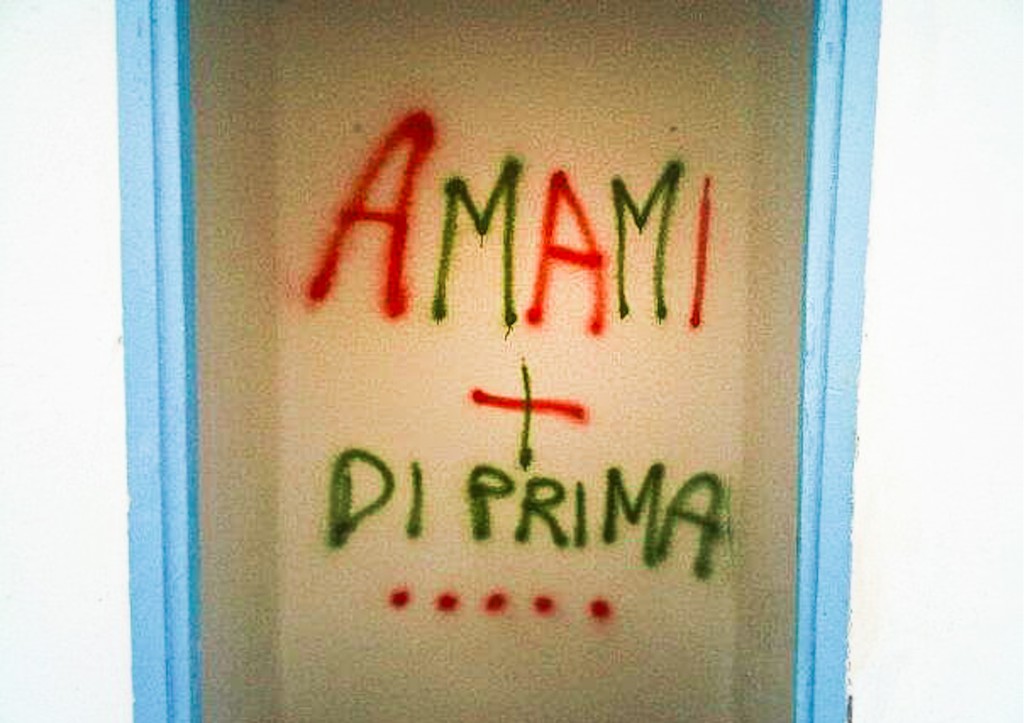

Follia Pura è l’abbandono dei Folli

Righe d’Architettura come fossero Scatti fotografici. Qual è il limite oltre il quale si è abbastanza SAGGI per essere diversi e abbastanza FOLLI per difendersi dal diverso?…..Non c’è confine, talvolta, se non un filo sottile di sensibilità che guidi e protegga lo spazio piu’ prezioso, fragile e segreto: l’interiorità… …ed è in quello spazio che si puo’ trovare la dimensione dell’ordine delle cose perdendone i nessi, tra ritmi incostanti, asimmetrie e colori sfuocati….(s.c.) Foto di Yvonne De Rosa dal progetto “Crazy God” <<Allora il trionfo della follia si annuncia di nuovo in un doppio ritorno: in un riflusso della sragione verso la ragione che non afferma la propria certezza se non in un possesso della follia; e in una risalita verso un’esperienza in cui l’una e l’altra si implicano indefinitamente: “non essere folle significherebbe esserlo solo secondo un’altra forma di follia…”>>. Foucault Michel, 1976, Storia della follia nell’età classica, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, pag. 287. <<Se i folli avviliscono coloro ai quali si ha l’imprudenza di mescolarli, bisogna riservare loro un internamento speciale; internamento che non sarà medico, ma che deve essere la forma di assistenza più efficace e più dolce: “fra tutte le sventure che affliggono l’umanità, la follia è una di quelle che a maggior diritto impongono pietà e rispetto; alla follia è più che giusto siano prodigate molte cure; quando si dispera della guarigione, quanti modi restano ancora, quante attenzioni, quante buone cure che possono procurare a questi infelici almeno un’esistenza sopportabile!”. In questo testo lo statuto della follia appare nella sua ambiguità: bisogna a un tempo e proteggere dai suoi pericoli la popolazione internata e accordarle benefici di un’assistenza speciale.>> Foucault Michel, 1976, Storia della follia nell’età classica, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, pag. 357. <<Ma la follia di un atto si giudica proprio dal fatto che nessuna ragione può mai esaurirla. La verità della follia consiste in un automatismo senza concatenazione; e più un atto sarà privo di ragione, più risiederà nel determinismo della sua follia, essendo la verità della follia nell’uomo la verità di ciò che è senza ragione, di ciò che avviene, come diceva Pinel, “irriflessivamente, senza interesse e senza motivo”. Poiché nella follia l’uomo scopre la sua verità, la guarigione è possibile a partire dalla sua verità e dal fondo stesso della sua follia.>> Foucault Michel, 1976, Storia della follia nell’età classica, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, pag 446. “amate l’architettura […]: dove si avvicendano giorno e notte, sole e luna, sereno e nuvole, vento e pioggia, tempesta e neve: dove ci sono vita e morte, splendore e miseria, bontà e delitto, pace e guerra, creazione e distruzione, saggezza e follia, gioventù e vecchiaia: l’architettura crea lo scenario della Storia, al vero, parla tutti i linguaggi” Gio Ponti, 1957, Amate l’Architettura, Società editrice Vitali e Ghianda , Genova. L’architettura non ammette follia; nemmeno nella più angosciosa delle carceri piranesiane o nel più strampalato dei quadri di Escher le scale, i muri, i pavimenti possono sfuggire alle leggi ferree del disegno o della gravità. Una condanna alla ragione rende loro impossibile uscire di senno, avvinti come sono in una sequenza di successive fondatezze che dal cantiere alla rovina rende sempre spiegabile e logico ogni passaggio, anche quando ogni senso comune sembra perdersi nel collasso della forma. La follia, al contrario, ha bisogno dell’architettura per scagliarsi contro i suoi muri, per contenere i suoi eccessi, per misurare la sua libertà e il suo dolore, la resistenza stessa dei corpi che la contengono, nella prigionia che ogni edificio, comunque, impone. Ne ha bisogno e la subisce, nelle stanze abbandonate di un vecchio manicomio che hanno contenuto mondi sconvolti e immaginari, – costrizioni di cemento che si intrecciano a costrizioni mentali – e che oggi, dopo l’esodo umano, grondano il dolore rimasto e trasmettono l’eco di pazzie, condannate a ospitarle, a osservarle per anni fin quasi a desiderarle, ma a non poterle condividere. Alberto Ferlenga. La fotografa Yvonne De Rosa ritrae uno dei tanti luoghi ex manicomi in cui non vi era cura ma abbandono dei pazienti. Nelle sue foto “Crazy God” è la scritta su un muro di uno dei pazienti che ci ha vissuto, un silenzioso grido di ribellione e “sragione”. Il progetto presentato a Londra nel 2007, pluripremiato, ci regala memorie attraverso scatti in un edificio in cui la razionalizzazione degli spazi non aiutava la vita dei pazienti, unico momento all’aria aperta era nella corte centrale quadrata, a fine struttura una chiesa obitorio, ciclo di spazi freddi e angoscianti. L’architettura dovrebbe essere funzionale e corretta, ha il dovere di proteggere e migliorare la vita delle persone fortunate, ma ha anche l’OBBLIGO di coadiuvare le terapie per i più deboli, soprattutto attraverso lo spazio. (s.c.)

Le città e il cielo

Righe d’Architettura come fossero Scatti fotografici. “Ecco il viaggio da fare alzati quando il filo si mischia alla carta del cielo” Philippe Petit, 1985, in Trattato di Funambolismo, 1999 Ponte alle Grazie, srl – Milano. Foto di Silvia Cassetta. “Chi arriva a Tecla, poco vede della città, dietro gli steccati di tavole, i ripari di tela di sacco, le impalcature, le armature metalliche, i ponti di legno sospesi a funi o sostenuti da cavalletti, le scale a pioli, i tralicci. Alla domanda: – Perché la costruzione di Tecla continua così a lungo? – gli abitanti senza smettere d’issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in su e in giù lunghi pennelli, – Perché non cominci la distruzione, – rispondono. E richiesti se temono che appena tolte le impalcature la città cominci a sgretolarsi e a andare in pezzi, soggiungono in fretta, sottovoce: – Non soltanto la città. Se, insoddisfatto delle risposte, qualcuno applica l’occhio alla fessura d’una staccionata, vede gru che tirano su altre gru, incastellature che rivestono altre incastellature, travi che puntellano altre travi. – Che senso ha il vostro costruire? – domanda. – Qual è il fine d’una città in costruzione se non una città? Dov’è il piano che seguite, il progetto? – Te lo mostreremo appena termina la giornata; ora non possiamo interrompere, – rispondono. Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una notte stellata. – Ecco il progetto, – dicono.” Calvino Italo, 1993, Le città e il cielo 3, in Le città invisibili, Milano, Palomar S.r.l. e A. Mondadori, pag. 128. Foto di Silvia Cassetta. Foto di Lucia Pignataro. Foto di Silvia Cassetta. “[…] Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, ma in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati”. Calvino Italo, 1993, Le città sottili 2, in Le città invisibili, Milano, Palomar S.r.l. e A. Mondadori, pagg. 34-35.

Armilla

Righe d’Architettura come fossero Scatti fotografici. Nessun elemento solido e volumetrico. Nulla è definito se non il sistema delle molteplici connessioni e dei flussi d’acqua. Le forme finali sono contenitori che possono esistere e funzionare solo grazie ad una RETE di tubi d’acciaio che si intersecano, con forza ed elasticità, ben saldati e misurati. Una città svelata: NECESSARIA e SOTTILE che sostiene ciò che è forma finale, permettendo ai dettagli più sofisticati di funzionare… ( S. C. ) Still frame tratto dal videogioco “Machinarium” di proprietà di Amanita Design. “Se Armilla sia così perché incompiuta o perché demolita, se ci sia dietro un incantesimo o solo un capriccio, io lo ignoro. Fatto sta che non ha muri, né soffitti, né pavimenti: non ha nulla che la faccia sembrare una città, eccetto le tubature dell’acqua, che salgono verticali dove dovrebbero esserci le case e si diramano dove dovrebbero esserci i piani: una foresta di tubi che finiscono in rubinetti, docce, sifoni, troppopieni. Contro il cielo biancheggia qualche lavabo o vasca da bagno o altra maiolica, come frutti tardivi rimasti appesi ai rami. Si direbbe che gli idraulici abbiano compiuto il loro lavoro e se ne siano andati prima dell’arrivo dei muratori; oppure che i loro impianti, indistruttibili, abbiano resistito a una catastrofe, terremoto o corrosione di termiti. Abbandonata prima o dopo essere stata abitata, Armilla non può dirsi deserta. A qualsiasi ora, alzando gli occhi tra le tubature, non è raro scorgere una o molte giovani donne, snelle, non alte di statura, che si crogiolano nelle vasche da bagno, che si inarcano sotto le docce sospese sul vuoto, che fanno abluzioni, o che s’asciugano, o che si profumano, o che si pettinano i lunghi capelli allo specchio. Nel sole brillano i fili d’acqua sventagliati dalle docce, i getti dei rubinetti, gli zampilli, gli schizzi, la schiuma delle spugne. La spiegazione cui sono arrivato è questa: dei corsi d’acqua incanalati nelle tubature di Armilla sono rimaste padrone ninfe e naiadi. Abituate a risalire le vene sotterranee, è stato loro facile inoltrarsi nel nuovo regno acquatico, sgorgare da fonti moltiplicate, trovare nuovi specchi, nuovi giochi, nuovi modi di godere dell’acqua. Può darsi che la loro invasione abbia scacciato gli uomini, o può darsi che Armilla sia stata costruita dagli uomini come un dono votivo per ringraziarsi le ninfee offese per la manomissione delle acque. Comunque, adesso sembrano contente, queste donnine: al mattino si sentono cantare.” Calvino Italo, 1993, Le città sottili, in Le città invisibili, Milano, Palomar S.r.l. e A. Mondadori, pagg. 49-50. Foto di Silvia Cassetta Irena Sendler,ribelle alla folle crudeltà, salvò bimbi nel ghetto di Varsavia, facendoli passare attraverso cunicoli sotterranei nascosti e trasportandoli nella sua cassetta degli attrezzi.

L’architettura è un gesto

Righe d’Architettura come fossero Scatti fotografici. “Accetto il tragico conflitto tra la vita che cambia continuamente e la forma che la fissa immutabilmente” Tina Modotti in una lettera scritta a Edward Weston nel 1926 “Nello spazio del cantiere, dove più livelli si sovrappongono, tutto è momentaneo e in continua evoluzione. Il CAMBIAMENTO è la regola, odori e rumori confondono e sporcano, rendendo unico uno spazio che verrà dimenticato.” Silvia Cassetta Cantiere “casa per 1 single”, Silvia Cassetta Architetto. Foto di Lucia Pignataro Cantiere villa privata “AlMARE”, Silvia Cassetta Architetto. Foto di Silvia Cassetta Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro Foto di Lucia Pignataro

Stanze vuote

C’è un breve tempo in cui le stanze in attesa di un uso o quelle svuotate da abbandoni recenti, si assomigliano. Non ancora – o non più – occupate da persone o cose sono riempite soltanto da echi e polvere e il “fuori” che trapela da finestre che odorano di vernice o da serramenti sconnessi sembra inutilmente separato. Il clima è quello soffocante o gelido delle case vuote, l’aria, quella stagnante dei luoghi chiusi che diventa vento per forzare crepe e fessure. Quando voci e rumori svaniscono rimane sulla polvere la traccia dei passaggi occasionali, delle vicende furtive, degli amori clandestini in una geografia temporanea di segni, striature e impronte che sovverte, sui pavimenti, l’ordine monotono delle assi di legno o delle lastre di marmo. A terra, sparse, rimanenze di cantiere e oggetti dimenticati – barattoli di vernice, pagine di giornale, fotografie – prove dei mobili che verranno o resti di quelli portati via. Servono per una breve sosta; per immaginarsi come sarà o per ricordarsi com’era. Alberto Ferlenga (IUAV – Venezia). Foto di Silvia Cassetta.

Something to Revive

Righe d’Architettura come fossero Scatti fotografici. L’abbandono modifica le architetture così come i luoghi, gli uomini o gli oggetti. Le forme, non più legate agli obblighi di una funzione, trovano una libertà che assume, talvolta, la drammaticità della frattura o la calma senza tempo della rovina; altre volte, pilastri, capriate, cancelli, scoprono di poter dar vita a nuovi paesaggi in cui tutto ciò che è deterioramento o usura si tramuta in particolarità o valore e ciò che è collasso in nuovo ordine. Ogni architettura, è stato detto, presuppone la rovina, la cela dentro di sé, ma l’abbandono è già in qualche modo evidente nei tempi lunghi del cantiere quando ciò che sarà atrio, stanza o sala, rimane esposto, senza differenze, all’azione della pioggia e del vento, quando i getti non ancora protetti o i forati rotti e malamente accostati si striano del verde dell’umidità o della ruggine dei tondini, prima che intonaco o pavimenti cancellino pietosamente ogni traccia di precoce deterioramento e ripristinino una completezza temporanea. Alberto Ferlenga (IUAV – Venezia). Foto di Silvia Cassetta, Gibellina (Trapani) – Sicilia 2005 Foto di Michele de Candia, tra Ruvo e Altamura (Ba) – Puglia 2011 Foto di Lucia Pignataro, Trani (Bat) – Puglia 2010

Danza E’ Architettura.

Tesi del master eseguita presso la Scuola Politecnica di Design a Milano. Studio per il concept “Pausa d’arte”, che si concentrava sul rapporto tra coreografie di forme in movimento e sedie di design. Alias “Pausa d’Arte” (concept architettonico e di comunicazione aziendale per il design Alias) L’idea è quella di realizzare uno spazio dove si possano valorizzare le caratteristiche dei prodotti senza esporli direttamente, sottolineandone il concetto attraverso la suggestione di coreografie danzate che evocano il significato espressivo delle forme. “Il potenziale dinamico” pronto ad esplodere degli oggetti è, infatti, suggerito da corpi che danzano le forme delle sedie. Il design degli oggetti e le coreografie si susseguono in proiezione sui teli che costituiscono l’allestimento. Si crea così un “teatro” in cui il design è in stretta relazione con la forma corporea e le coreografie sono appositamente studiate per esprimere il significato degli oggetti a cui si relazionano. Il connubio tra danza, arte e design nasce da un comune valore che questi mondi hanno: l’unione tra “tecnica e bellezza”. Lo spazio espositivo è costituito da teli flessibili su cui le coreografie sono retroproiettate, diventando così ombre pronte a rivelare l’essenza del design degli oggetti. L’interazione del fruitore con gli oggetti di design è sia visiva che tattile: avviene, infatti, osservando la successione delle ombre e gli oggetti si possono toccare attraverso tagli spaziali sulle tele da proiezione. Il valore della scoperta emozionale è dunque preceduto da una curiosità indotta dalla suggestione delle immagini coreografate. Danza E’ Architettura Dance performer: Silvia Cassetta. Fotografia e regia: Beatrice Laurora. Progetto architettonico: Silvia Cassetta, Alessio Gloria e Teobaldo Piluso durante il laboratorio con il Professor Paolo Cesaretti.

Con il naso all’INsù